Mengapa Jepang Masih Enggan Menerima Luas Mobil Listrik?

Hingga saat ini Jepang masih mengandalkan mobil hibrida, bukan EV, guna mendukung program pelestarian lingkungan. Pertanyaan besarnya adalah sampai kapan kebijakan seperti ini akan terus dianut.

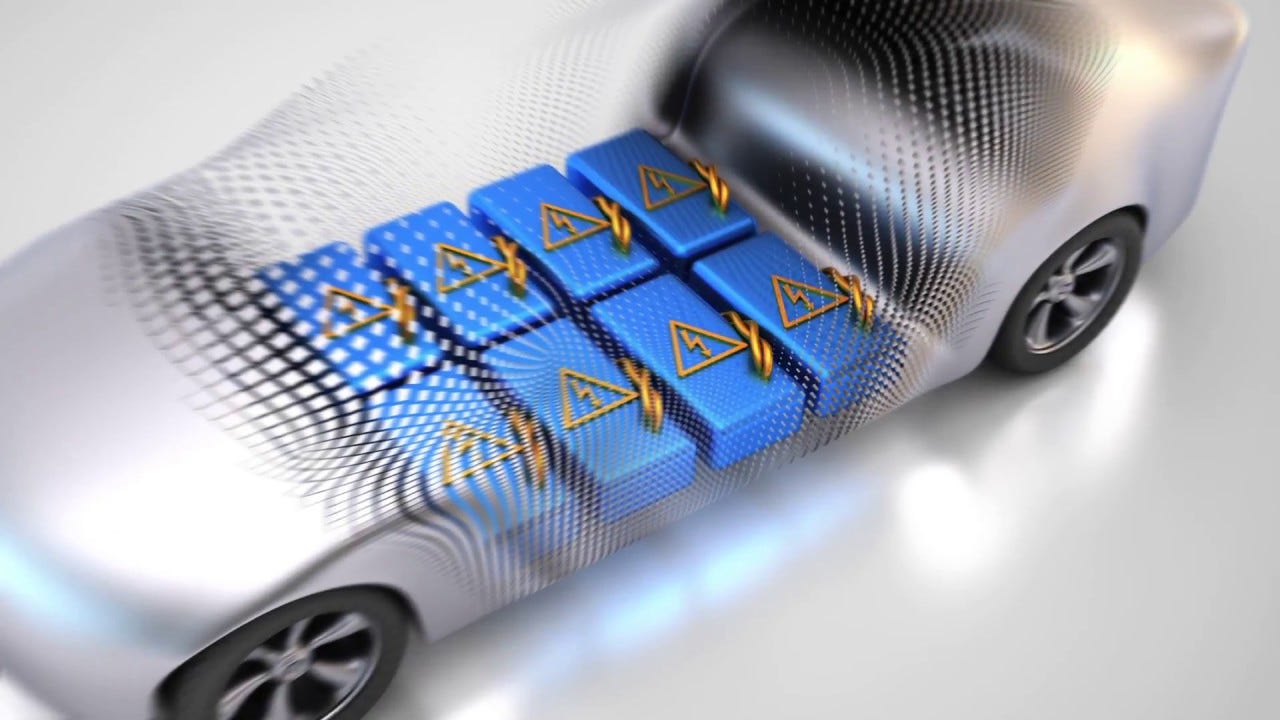

Sekitar 10 tahun lalu, Nissan menjadi perusahaan otomotif Jepang pertama yang memunculkan gagasan soal memproduksi secara massal electrified vehicle (EV) alias mobil listrik. EV adalah mobil yang sepenuhnya bergantung pada tenaga baterei, bukan bahan bakar fossil, bukan pula hibrida.

Tentu saja saat itu Nissan masih dipimpin Carlos Ghosn yang memang dikenal visioner.

Kini Nissan, dengan intensitas berbeda dengan saat dipimpin Ghosn, masih memproduksi EV. Leaf, misalnya, merupakan produk yang lumayan laris mengingat di akhir 2020, terjual sedikitnya 500.000 unit.

Semangat menjadi pionir di industri otomotif kini memang agak memudar. Bukan saja di Nissan namun juga di Jepang secara keseluruhan. Alhasil meski industri otomotif Jepang masih merupakan raksasa kelas dunia, EV-nya cederung terseok-seok.

Di banyak negara lain yang dikenal mempunyai industri otomotif mumpuni, pemerintah dan para produsen mobil bekerjasama erat menempuh langkah-langkah berani untuk menjadikan EV jenis mobil utama, jika bukan satu-satunya jenis mobil.

Jepang di lain pihak, lebih suka menempuh langkah “malu-malu” dengan mengedepankan mobil yang disebut para pabrikannya sebagai “mobil ramah lingkungan” alias mobil hibrida yang ditenagai baterei dan bahan bakar fossil.

Harapannya, investasi besar yang dilakukannya selama ini untuk menciptakan mobil-mobil hibrida bisa balik—syukur-syukur meraih untung sedikit—sebelum sepenuhnya berpaling pada EV.

Kebijakan jangka pendek seperti ini memang memungkinkan Negeri Sakura untuk mendominasi pasar global mobil hibrida saat ini.

Namun. menurut pengamat otomotif dan desainer awal Leaf, Inoue Masato, hal seperti itu bisa menyebabkan Jepang kehilangan momentum dan menjadikan industri paling penting Jepang tersebut ketinggalan momen transformatif yang amat krusial.

“Kehadiran EV jelas merupakan disrupsi. Sebagaimana halnya disrupsi di bidang-bidang lain, hal ini menimbulkan ketakutan,” kata Inoue yang pensiun dari Nissan pada 2014.

Tetapi, siap atau tidak, gelombang EV dipastikan akan melanda, katanya.

Saat ini memang yang ada baru riak-riak kecil karena EV hanya menyumbang 3% pada penjualan otomotif global. Banyak konsumen masih menganggap harganya kelewat mahal, jarak tempuhnya tak sejauh mobil-mobil dengan bahan bakar konvensional, dan waktu untuk mengisi ulang batereinya cukup panjang.

Bagi para produsen, “kelemahan” ini artinya ini adalah sedikitnya kesempatan untuk meraih laba, kecuali untuk EV yang berkategori mewah.

Faktanya, perlombaan untuk menghadirkan EV yang seandal mobil berbahan bakar konvensional terus berlangsung dengan dimotori Tesla.

General Motors asal Amerika Serikat (AS) pada Januari tahun ini menjadi perusahaan otomotif papan atas pertama yang menyatakan bakal menyingkirkan mobil dengan emisi karbon menjelang 2035. Volvo yang asal Swedia tak lama kemudian mengumumkan akan mencapai target untuk hanya memproduksi EV menjelang 2030. Lima tahun lebih awal dari GM.

Sementara itu—tentu saja—ada produsen otomotif asal Tiongkok yang selalu siap menyalip di tikungan. Meski masih tergolong sebagai perusahaan start-up, Nio, misalnya, bakal berkolaborasi dengan Apple untuk menggarap pasar yang diyakini bakal berkembang pesat.

Saat ini para produsen otomotif di AS, Tiongkok, Eropa dan Korea Selatan jelas-jelas telah mengayun langkah cepat, bahkan berlari, untuk meninggalkan para kompetitor dari Jepang.

Bayangkan, raksasa seperti Toyota pun baru merilis EV pertamanya ke kalangan konsumen pada 2020. Itupun bukan di Jepang tetapi di Tiongkok. Honda, sementara itu, bergantung pada GM untuk memproduksi EV di pasar Negeri Paman Sam.

Pada 2020, di pasar EV global, Jepang hanya berkontribusi 5% pada total penjualan, demikian laporan EV-Volumes, perusahaan yang menganalisa pasar EV di dunia. Sumbangan Jepang itu kebanyakan, tepatnya 65%, datang dari Leaf buatan Nissan.

Popularitas EV yang meningkat tak bisa dipisahkan dari keinginan luas untuk mengurangi emisi karbon. Keinginan ini direspon baik para investor. Hasilnya kini, Tesla, perusahaan yang relatif muda usianya, mempunyai nilai lebih dari nilai gabungan enam perusahaan otomotif yang berada di urutan di bawahnya. Padahal penjualan Tesla kecil saja.

Yang jelas, di Jepang masih luas sikap skeptis terhadap EV, setidaknya untuk jangka pendek dan menengah.

Meski di akhir 2020 ada pengumuman Jepang akan menghentikan penjualan mobil bertenaga bensin/solar menjelang 2035, pemerintah secara resmi masih menilai mobil hibrida bakal terus berperan penting untuk beberapa waktu ke depan.

Tentangan soal menghapus mobil hibrida dan menggantinya dengan EV terutama datang dari Toyoda Akio. Chairman Japan Automobile Manufacturers Association dan presiden Toyota itu memang tenar karena merupakan bos perusahaan penghasil mobil hibrida paling wahid sejagad dari sisi penjualan.

Suara Toyoda umumnya memang mempengaruhi arah industri otomotif Jepang secara keseluruhan.

Toyoda bahkan diketahui mengecam gagasan untuk segera mengganti mobil-mobil hibrida dengan EV.

Ia juga menyalahkan media yang katanya terlalu bersemangat mempromosikan sisi komersial EV dan juga “kemampuannya” megurangi masalah terkait lingkungan.

Dengan kata lain, selama sosok berusia 64 tahun yang juga merupakan cicit pendiri Toyota, Toyoda Sakichi, itu masih belum mengubah pandangannya, Jepang tampaknya masih akan terus mengedepankan mobil hibrida dan bukan EV. ***